Bangunlah kaum yang terhina

Bangunlah kaum yang lapar

Kehendak yang mulia dalam dunia, senantiasa bertambah besar

Lenyapkan adat dan paham tua

Kita rakyat, sadar-sadar

Dunia sudah berganti rupa untuk kemenangan kita.

Perjuangan. Penghabisan. Kumpullah. Melawan.

Dan Internationale pasti di dunia

Itulah lagu Internationale yang digaungkan oleh para buruh dalam setiap pergerakan seperti berdemonstrasi dan Mayday setiap 1 Mei, dengan tujuan membakar semangat dan solidaritas.

Lagu Internationale sudah dikumandangkan sejak Hari Buruh pada 1946 di Balai Agung Jakarta. Dalam peringatan Hari Buruh itu, dibuka dengan lagu Indonesia Raya, pemaknaan 1 Mei, pidato, dan dilanjutkan lagu Internationale.

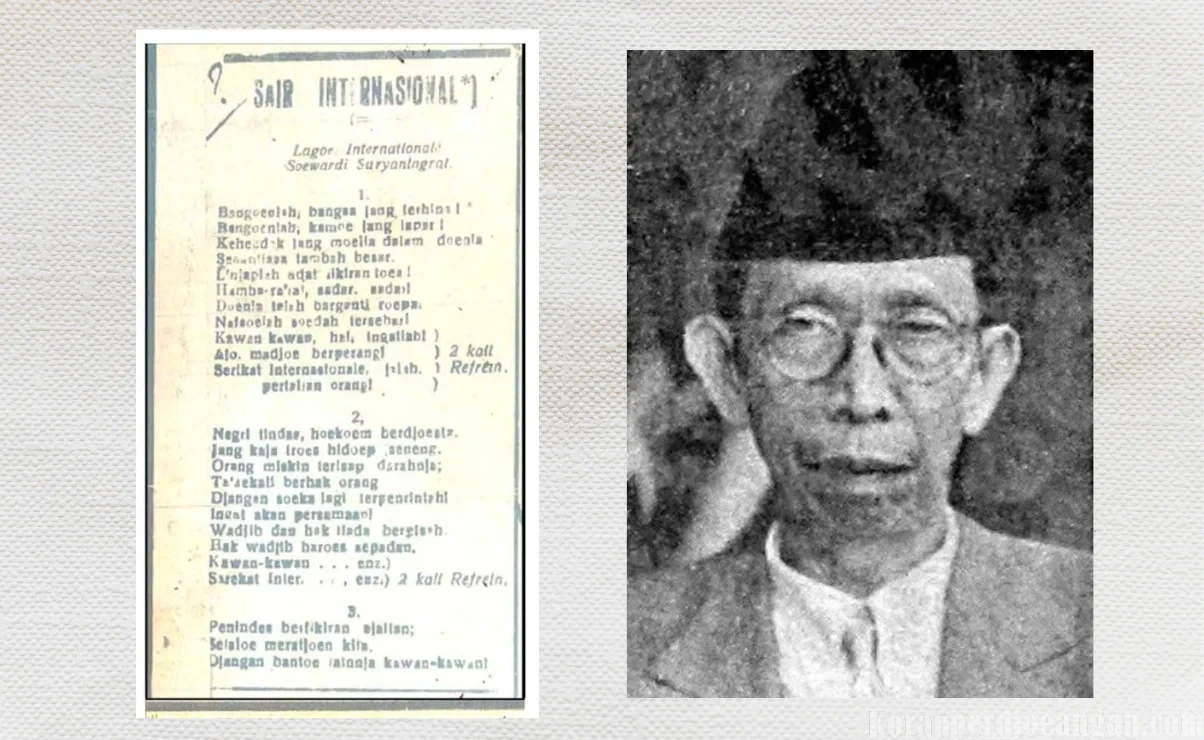

Lagu ini merupakan hasil penerjemahan yang dilakukan oleh Surwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara) dari bahasa Belanda saat diasingkan pemerintah Hindia Belanda pada 1913. Judul asli lagunya adalah L’Internatonale karya revolusioner Prancis Eugene Pottier pada 1872.

Di balik citra pendidik yang lembut dan keibuan, terdapat fase kehidupan Ki Hadjar Dewantara yang jarang disorot, bahkan cenderung disenyapkan. Sebelum dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional, ia adalah seorang aktivis politik radikal, jurnalis tajam, dan propagandis pergerakan yang membuat pemerintah kolonial Belanda kelimpungan. Nama aslinya, Raden Mas Soewardi Soerjaningrat, pernah tercatat sebagai salah satu tokoh paling berbahaya dalam arsip kolonial.

Soewardi muda tidak menghabiskan hari-harinya di ruang kelas atau lembaga pendidikan. Ia terjun langsung ke dunia pergerakan nasional yang sedang bergolak di awal abad ke-20. Bersama Ernest Douwes Dekker dan Tjipto Mangoenkoesoemo, ia mendirikan Indische Partij pada 1912, sebuah organisasi politik yang radikal pada masanya. Radikal bukan hanya karena menuntut kemerdekaan Hindia Belanda, tetapi juga karena berani melampaui sekat rasial. Organisasi ini menyatukan pribumi, Indo-Eropa, dan keturunan campuran dalam satu barisan anti-kolonial, sesuatu yang sangat mengganggu tatanan kekuasaan kolonial.

Puncak keberanian politik Soewardi terjadi pada 1913 melalui pamflet berjudul Als ik een Nederlander was atau Seandainya Aku Seorang Belanda. Tulisan ini adalah satire tajam yang menelanjangi kemunafikan kolonialisme. Soewardi mempertanyakan bagaimana Belanda dengan pongah merayakan seratus tahun kemerdekaannya dari pendudukan Prancis, sementara pada saat yang sama memeras rakyat jajahan untuk membiayai pesta tersebut. Pamflet ini menyebar luas, diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, dan menimbulkan kemarahan hebat di kalangan penguasa kolonial. Akibatnya, Soewardi bersama dua rekannya dijatuhi hukuman pengasingan ke Belanda.

Pengasingan ini tidak memadamkan api perlawanan, justru memperluas cakrawala pemikirannya. Di Eropa, Soewardi bersentuhan langsung dengan berbagai arus pemikiran progresif yang sedang berkembang, termasuk sosialisme, gerakan buruh, dan kritik terhadap kapitalisme. Ia menyaksikan bagaimana kelas pekerja di negeri industri memperjuangkan hak-haknya melalui organisasi, pers, dan pendidikan. Di sinilah benih pemikirannya tentang hubungan erat antara pembebasan manusia, pendidikan, dan perjuangan sosial semakin matang.

Sekembalinya ke Hindia Belanda pada 1919, Soewardi belum serta-merta mendirikan Taman Siswa. Ia kembali aktif dalam dunia pergerakan, termasuk berinteraksi dengan Sarekat Islam yang pada masa itu memiliki sayap kiri yang kuat dan berpengaruh di kalangan buruh. Dalam konteks inilah keterlibatannya dengan lagu Internasionale muncul, sebuah episode penting yang hampir terhapus dari ingatan kolektif bangsa.

Internasionale, atau L’Internationale, adalah lagu perjuangan kaum buruh internasional yang lahir dari semangat Komune Paris. Diciptakan oleh Eugène Pottier dan digubah musiknya oleh Pierre Degeyter, lagu ini menjadi simbol perlawanan terhadap kapitalisme, imperialisme, dan penindasan kelas. Liriknya keras, penuh seruan revolusi, dan menegaskan bahwa pembebasan rakyat hanya bisa dicapai melalui kesadaran kolektif kaum pekerja.

Andrew Hussey dalam buku Paris: The Secret History (2008), menyebut bahwa L’Internationale awalnya hanyalah syair yang dibuat Pottier dalam pelarian pada 1872. Saat itu, ia terlibat dalam penggulingan pemerintahan borjuis Prancis oleh kelas pekerja.

Syair itu ditujukan untuk menggambarkan pengalaman sejarah perjuangan pekerja untuk dikabarkan ke seluruh dunia.

Secara lirik, Donny Gluckstein dalam International Socialism (Vol 2 tahun 2008) menyebut, menggambarkan pemahaman yang dianut Pottier. Pottier adalah pengikut Proudhonisme, sebuah ideologi populer di kalangan revolusioner Prancis di masanya.

L’Internationale dipahami sebagai cara Pottier menggambarkan peristiwa bersejarah yang dilakukan kelas buruh, dan sengaja untuk ditujukan ke seluruh dunia.

Ketika dalam pelarian, Pottier bertemu dengan seorang komponis simpatisan sosialis, Pierre Degeyter. Syair itu kemudian dilagukan dengan nada perjuangan yang dipahami Degeyter. Sejak saat itu, L’Internationale menginsiprasi gerakan buruh sampai kini.

Soewardi Soerjaningrat tercatat sebagai orang Indonesia pertama yang menyadur Internasionale dari versi Belanda ke dalam bahasa Melayu. Saduran ini dimuat di surat kabar Sinar Hindia pada 5 Mei 1920, hanya beberapa hari setelah peringatan Hari Buruh Internasional pertama di Hindia Belanda. Tidak berhenti di media cetak, Soewardi juga terlibat dalam penyebaran pamflet berisi lirik lagu tersebut pada perayaan 1 Mei 1920 di Semarang. Di tengah pengawasan ketat aparat kolonial, pamflet-pamflet itu beredar di tangan buruh, mahasiswa, dan aktivis pergerakan, menyebarkan semangat perlawanan lintas batas.

Menariknya, saduran Soewardi tidak sepenuhnya mengikuti nada revolusioner versi asli. Ia menghaluskan bahasa dan menggeser penekanan dari konflik kelas murni ke arah kebangkitan rakyat tertindas secara lebih luas. Seruan penghancuran tuan tanah dan penolakan agama diganti dengan ajakan kesadaran rakyat dan perubahan zaman. Pendekatan ini membuat lagu tersebut dapat diterima oleh spektrum gerakan yang lebih luas, dari buruh nasionalis hingga kelompok kiri.

Namun, kompromi ini juga menuai kritik. Kaum komunis internasional menilai versi Soewardi kehilangan roh proletariat yang menjadi inti Internasionale. Mereka menganggapnya terlalu nasionalistik dan kurang radikal. Meski demikian, justru karena sifat inilah lagu tersebut hidup lama di Hindia Belanda dan kemudian Indonesia, dinyanyikan dalam berbagai konteks perlawanan hingga era berikutnya.

Bagi Soewardi, perjuangan buruh dan pendidikan bukan dua hal terpisah. Keduanya adalah alat pembebasan. Ia melihat kapitalisme kolonial sebagai sumber penindasan ganda, menindas buruh secara ekonomi dan menindas rakyat pribumi secara intelektual dengan sistem pendidikan yang diskriminatif. Sosialisme baginya bukan dogma partai, melainkan etika kemanusiaan yang menempatkan martabat manusia di atas segalanya.

Transformasi Soewardi menjadi Ki Hadjar Dewantara pada 1922 tidak menandai putusnya semangat perlawanan, melainkan perubahan medan juang. Dengan menanggalkan gelar kebangsawanan dan mendirikan Taman Siswa, ia melawan kolonialisme melalui pendidikan. Sekolah bukan lagi alat reproduksi kekuasaan, tetapi ruang pembebasan. Pendidikan kolonial yang elitis dan eksklusif dilawan dengan pendidikan rakyat yang merdeka dan berakar pada kebudayaan sendiri.

Kedekatan tanggal 1 Mei dan 2 Mei bukan sekadar kebetulan kalender. Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional sama-sama berbicara tentang pembebasan dari penindasan, baik ekonomi maupun intelektual. Ki Hadjar Dewantara pernah berdiri di kedua garis itu, sebagai penyebar pamflet Internasionale dan sebagai pendiri sistem pendidikan nasional.

Sejarah ini menghadirkan ironi yang penting direnungkan. Sosok yang kini dirayakan sebagai pendidik lembut pernah menjadi figur yang ditakuti kolonial karena keberpihakannya pada buruh dan rakyat tertindas. Di tengah realitas hari ini, ketika buruh masih berjuang untuk upah layak dan pendidikan masih menjadi hak istimewa bagi sebagian orang, mungkin kita perlu kembali mengingat sisi liar Ki Hadjar Dewantara. Bukan untuk mengobarkan revolusi, tetapi untuk menegaskan bahwa pendidikan sejati harus memerdekakan manusia, bukan menjinakkan kesadarannya. Jika tidak, pendidikan hanya akan mengulang wajah kolonialisme dalam rupa yang lebih halus.