Oleh:

Rivaldi Haryo Seno

Wapres Partai Buruh

Negara itu sebenarnya baik. Begitu kata spanduk-spanduk. Ia rajin memasang baliho, rajin berpidato, rajin memotret diri sendiri yang sedang menyalami anak-anak. Negara itu gemar berkata: pendidikan adalah hak semua warga. kalimat yang terdengar indah seperti puisi yang dibaca tanpa pernah dimaksudkan untuk dipahami.

Di sebuah kampung yang tidak pernah masuk peta prioritas, seorang anak mencoba memahami kalimat itu dengan caranya sendiri.

Ia duduk di bangku kayu, memegang pensil yang sudah terlalu pendek untuk disebut pensil. Pulpen tidak ada. Buku tidak ada. Yang ada hanya perasaan bersalah yang datang lebih awal dari usia dewasa.

Anak itu berpikir:

jika pendidikan adalah hak. mengapa hak selalu meminta bayaran?

Kemarin ia meminta uang pada ibunya, Jumlahnya kecil nyaris memalukan untuk disebut permintaan. Ibunya tidak menolak, hanya terdiam. Diam yang panjang, diam yang menjelaskan segalanya tanpa perlu kata-kata.

Negara menyebut itu keluarga tidak mampu. Anak itu menyebutnya saya terlalu mahal untuk hidup.

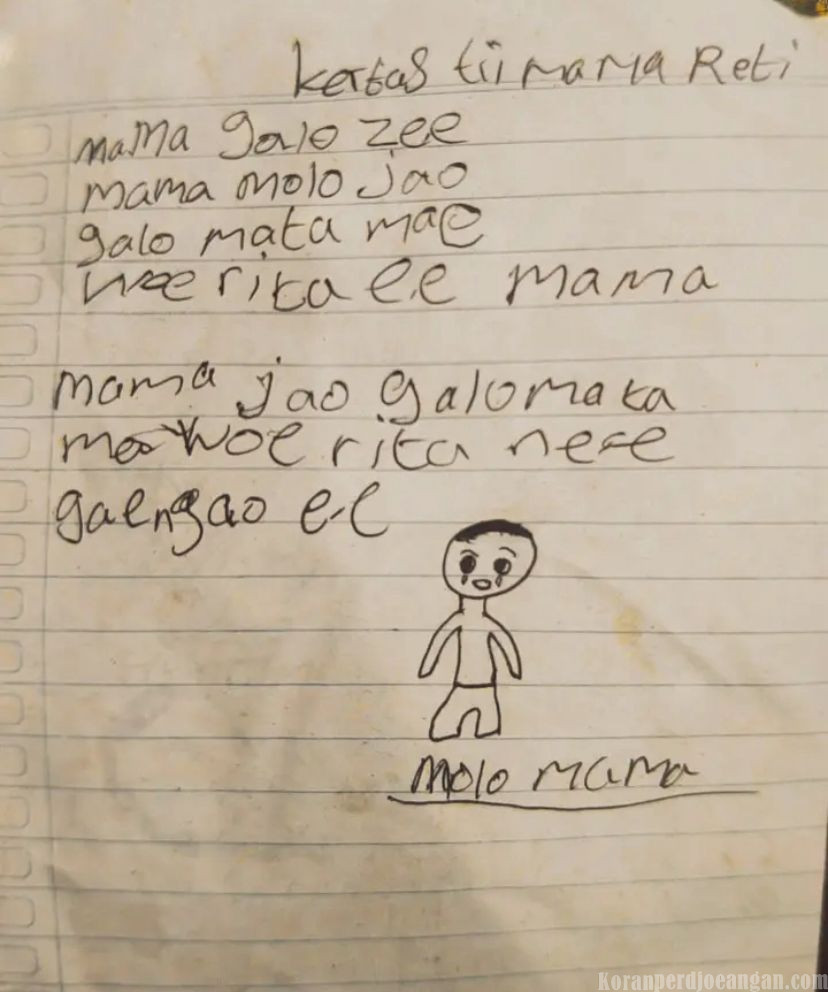

Malam datang tanpa seremoni. Di rumah itu tidak ada listrik yang cukup terang untuk membaca buku, toh buku juga tidak ada. Anak itu menulis surat di kertas bekas, kertas yang dulu mungkin pernah berisi janji.

Ia menulis dengan hati-hati seperti pegawai negara menulis laporan: singkat, rapi, tanpa menyalahkan siapa pun.

Ia meminta maaf pada ibunya.

Ia bilang sayang.

Ia tidak menyebut negara.

Barangkali ia tahu, menyebut negara hanya akan membuang tinta. dan itu tinta mahal.

Keesokan pagi, orang-orang berdatangan; Ada yang menangis, ada yang heran dan ada yang segera mencari sebab paling aman.

“Kemiskinan,” kata seseorang.

“Tekanan psikologis,” kata yang lain.

“Masalah keluarga,” kata yang paling bijak.

Negara mengangguk puas.

Tidak disebut, berarti tidak bersalah.

Padahal negara ada di mana-mana:

di kurikulum yang sering ganti,

di anggaran yang bocor tapi tak pernah basah oleh air mata,

di pidato pejabat yang fasih bicara masa depan,

namun gagap ketika diminta membeli pulpen dan buku.

Negara itu seperti tamu yang datang ke pemakaman membawa karangan bunga besar, lalu lupa bertanya: kenapa orang ini mati?

Anak itu tidak mati karena tidak punya pulpen dan buku.

Ia mati karena negara membuat kekurangan terasa seperti dosa pribadi.

Di televisi, seorang pejabat berkata: ini kejadian yang memprihatinkan.

Kalimat yang rapi, steril, dan sama sekali tidak berbahaya bagi siapa pun, kecuali bagi anak-anak lain yang masih hidup.

Sekolah tetap berjalan dan spanduk wajib belajar tetap digantung, negara tetap baik-baik saja.

Yang tidak baik-baik saja hanya satu hal kecil:

seorang anak yang tidak pernah sempat percaya bahwa hidupnya layak dibiayai oleh negara.

Dan mungkin itulah bentuk paling kejam dari pembunuhan modern; bukan dengan senjata,

melainkan dengan anggaran yang memilih diam dan pulpen-buku yang tidak pernah dibelikan.

Barangkali ini tidak akan dibaca oleh para pejabat negara dan anggota dewan. Jika pun dibaca, mungkin akan dianggap berlebihan, emosional, atau tidak prosedural. Tidak apa-apa. Tapi seandainya masih ada sisa rasa malu di dalam jabatan, dengarkanlah satu permintaan yang sangat sederhana ini: pendidikan gratis sekarang juga, penuhi buku, pulpen, seragam dan semuanya bagi anak Indonesia.

Jangan lagi menyuruh anak-anak miskin membayar dengan rasa bersalah, apalagi dengan nyawa. Jika itu pun terlalu berat untuk dipenuhi, maka jalan paling terhormat bagi kekuasaan adalah satu: mundur.

Karena negara yang menganggap buku dan pulpen sebagai kemewahan, sesungguhnya sedang mengakui satu hal dengan jujur: bahwa ia telah menyerah pada tugas paling dasarnya sendiri.